コーヒーメニューの価格改訂リストの作成で書いた再帰関数をリファクタリングします。

» Read Moreコーヒーメニューの価格改訂リストの作成の後編です。

読み取った新旧のコーヒーメニューリストをコーヒー名をキーにマージして旧価格/新価格を一覧にします。

また、エラーが含まれていたらログも書き出します。

Writer モナドを使ったコーヒーメニューの価格改訂リストの作成 の改善版をつくります。 新旧のアイテムリストから、同じコーヒー名を持つアイテムを組み合わせたタプルをつくる方法を改善します。 →2つのリストの要素を組み合わせたい(リストモナド)

» Read More新旧2つのコーヒーメニューアイテムリストがあり、 そこから同じコーヒー名をもつ新旧アイテムの組み合わせをつくりたい、という問題を考える。

ひとつの方法(方法A)は、ユニークなコーヒー名リストを作成し、 それを使って、新旧2つのリストからそのコーヒー名を持つアイテムを取り出し、新旧アイテムをタプルにする。

もうひとつの方法(方法B)は、新旧2つのコーヒーメニューアイテムリストの各要素ごとの 全ての組み合わせを生成しておき、 その中かから、新旧のアイテムでコーヒー名が一致している組み合わせだけを残す。

方法Aは発想としては分かりやすいけれども、もしひとつのリスト内に同じコーヒー名を持つアイテムが含まれていると困る。 その場合を考慮してコードをかけばよいのだろうけれど、ややこしい気がする。

» Read MoreWriter モナドの使用例として その1 / その2 / その3 とエントリーを書いたのだが、気に入らない。 結局 Writer モナドを使う必要のないコードになってしまった。

今回はその1〜3のコードをリファクタリングして、Writer モナドを使うべき理由のあるコードに直します。

» Read Moreたとえば、コーヒーメニューアイテムの名前とその価格があったときに、値段が高い方を取り出したい、とする。 ただし、価格が不明なアイテムもあるので、価格の型は Mayb Int になっている。 それらを上手に取り扱いたい場合を考える。

» Read Moreたとえば Maybe String から String だけを取り出したい場合。 maybe 関数を使えばよい。

» Read More前回は入力データにエラーがない場合を想定したコードでした。 今回はデータにエラーが含まれていた場合について考えます。 エラーが含まれていても作動するようにするだけでなく、どんなエラーなのかの説明(ログ)を同時に追加します。

» Read MoreWriter についてこのエントリーで軽く使い方を調べました。 今回はコーヒーの価格改訂を題材にして Writer モナドを使ってみます。

ここでは次のようなケースについて考えてみます。

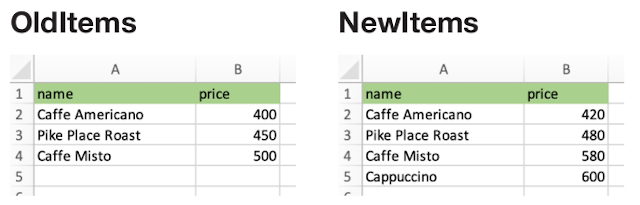

以下の3つのコーヒーメニューアイテムがあるとします。

- Caffe Americano / 400yen

- Pike Place Roast / 450yen

- Caffe Misto / 500yen

これらが事情により値上げとなり、以下のようになったとします。

- Caffe Americano / 420yen

- Pike Place Roast / 480yen

- Caffe Misto / 580yen

そこで改訂前と後の価格がアイテムごとに把握できるデータを作成します。

- Caffe Americano / 400yen / 420yen

- Pike Place Roast / 450yen / 480yen

- Caffe Misto / 500yen / 580yen

方針として、まずはデータにエラーが含まれていないケースについて考えます(その1)。 その後データにエラー(不備等)があった場合に対処できるコードを Writer モナドを使って書くことにします(その2)。

» Read More